本記事ではSelf-Sovereign Identity(自己主権型アイデンティティ, SSI)という思想とビットコインの関係について解説します。

ビットコインに関してアンテナを張っていると、SSIやWeb5という単語を耳にしたことがある人も少なくないと思います。

SSIやWeb5は、政府やBigTechに大量の個人情報を収集され、管理されることに対するカウンタームーブメントとして生まれた個人情報管理における自己保有と制御を重視する思想、運動です。

実は、SSIの始まりにはビットコインが大きな影響を与えており、類似する問題意識に基づく考え方なため、ビットコイナーには相性がいい思想で、理解しておくことで自身のビットコイン管理の仕方においても役にたつはずです。

筆者はつい最近まで大学院でデジタルアイデンティティについての研究をしていたため、実は筆者の得意分野でもあります。

自己主権型アイデンティティ(Self-Sovereign Identity, SSI)とは?

Self-Sovereign Identity(SSI)とは日本では自己主権型アイデンティティと訳され、デジタル空間上のアイデンティティ(デジタルアイデンティティ)を自分自身で管理し、コントロールするという思想、仕組みのことを意味します。

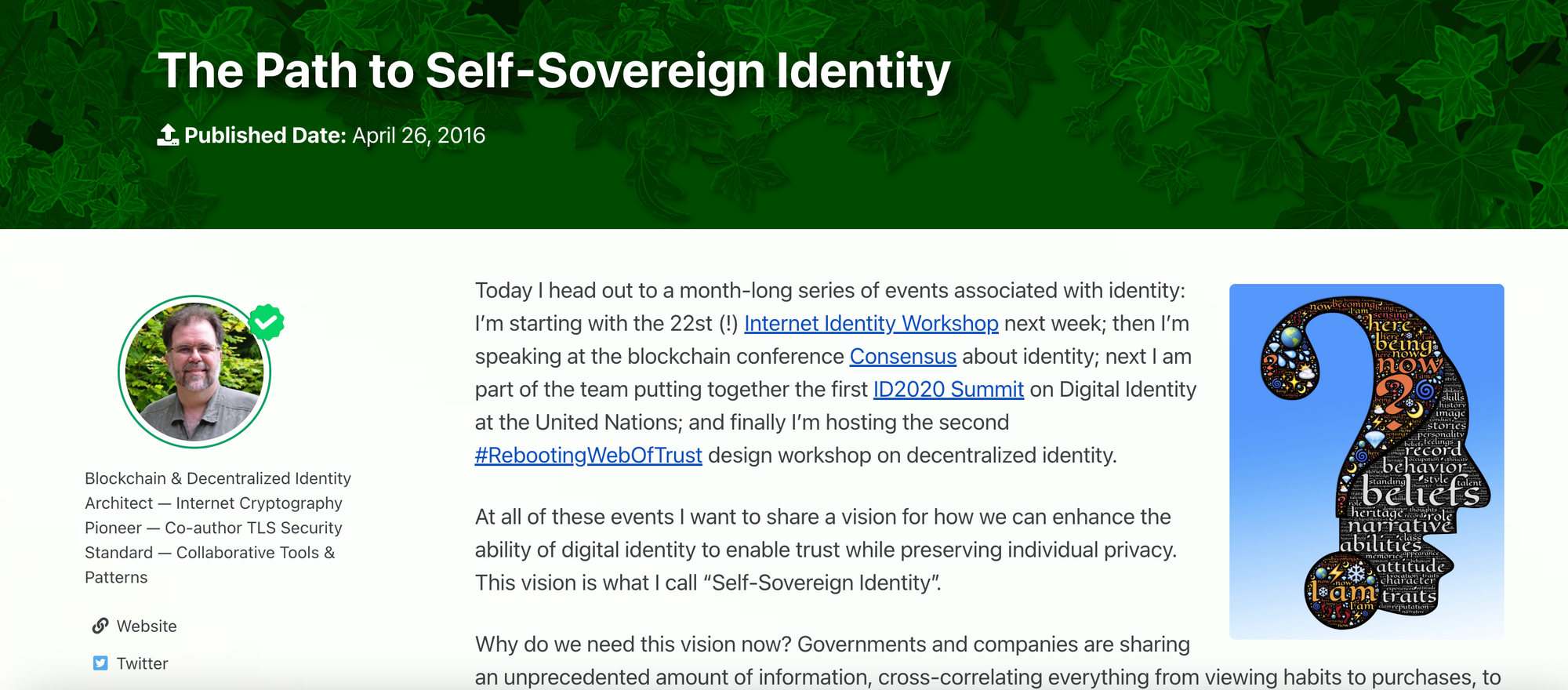

SSIはChristopher Allen氏が2016年に公開した「The Path to Self-Sovereign Identity」というブログから始まった思想です。Allen氏はWebの暗号通信などでも用いられるTLS/SSLの標準化に携わった著名な暗号技術の研究者です。

デジタルアイデンティティの研究者たちは、ブロックチェーンのような誰でも書き込み、閲覧可能なデータ基盤の登場により、アイデンティティ管理における自己主権性のあり方の一種をブロックチェーンから見出したと言われています[2]。

Allen氏はカンファレンスなどでSSIの提案において、ビットコインに影響を受けた発言しており、SSIの原則(後述)からもその影響が大いに感じられます。現在、Allen氏はBlockchain Commonsという暗号技術やブロックチェーンを利用したデジタル資産やデジタルアイデンティティのツール開発や教育活動、啓蒙活動に取り組んでいます。

歴史的概要とSSIの目的

SSIの問題意識と目的はその誕生の歴史を振り返ることで見えてきます。「集中型アイデンティティ段階」→「フェデレーション型アイデンティティの段階」→ 「自己主権型アイデンティティの段階」という時系列順で経緯を解説します。

集中型アイデンティティ段階

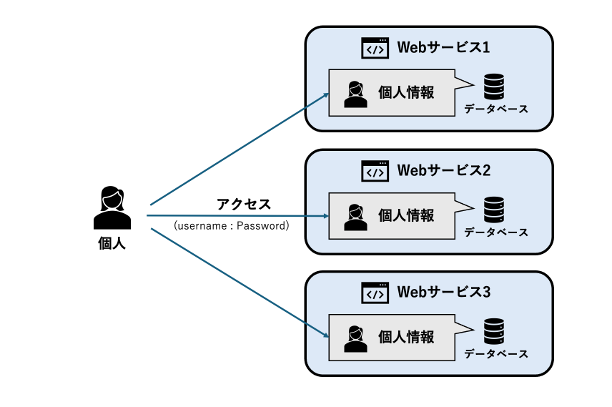

インターネットの登場前からアイデンティティは中央集権的な機関が保障することで成り立っていました。パスポートも運転免許証も学位証明書も、あなたの何らかの属性情報を中央集権的な機関が保障することで成り立っています。

インターネットの登場直後も同様に、デジタル空間上のアイデンティティは中央集権的な機関によって成り立っていました。公開鍵と持ち主の関係を保障する認証局(CA)やドメイン名の管理を行うドメインレジストラも中央であり、権威的な構造でできています。

Webサービスも多くの場合、あなたのアイデンティティ情報を保管する中央です。あなたは自分の名前(Username)と秘密の合言葉(Password)を唱えることで、閉ざされた個人情報にアクセスできます。

一方で集中型アイデンティティは個人情報があらゆるWebサービス上に分散し、管理が大変になるというサイロ化の問題を抱えていました。また、中央の権力があまりにも強く、中央あなたの情報を好き勝手閲覧でき、書き換えられ、気に食わなければ抹消することも晒し上げることも可能です。

フェデレーション型アイデンティティの段階

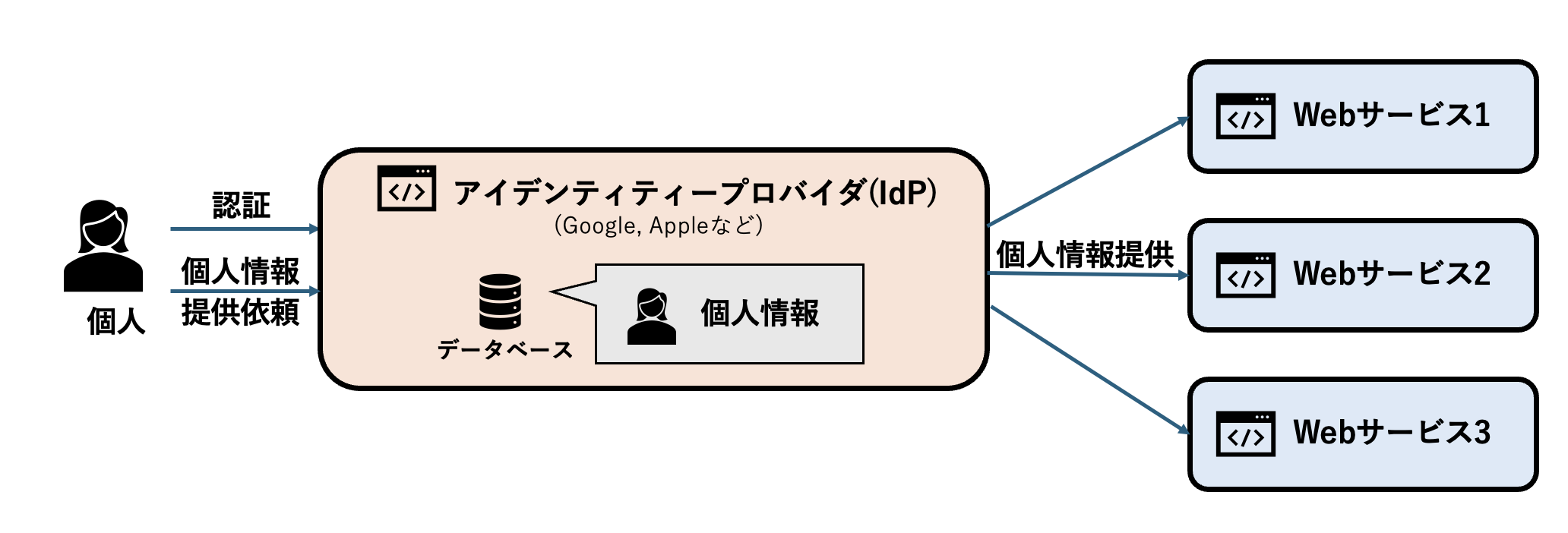

個人情報が分散するサイロ化の問題を解決策となりうる方法に、アイデンティティープロバイダ(IdP)と呼ばれる組織がアイデンティティ情報を保管し、各サービスへのログイン時にアイデンティティープロバイダが認証情報の提示を肩代わりする、フェデレーション型アイデンティティモデルがあります。

最近Webサイトのログイン時によく目にする「Googleアカウントでサインイン」「Appleでサインイン」がフェデレーション型アイデンティティを用いた認証の例です。

この認証方法はOpenID ConnectまたはOAuth 2.0と呼ばれる認証用の標準が用いられます。

サービスごとに認証情報や個人情報を登録しなくていいという点で便利ですが、この方法ではアイデンティティープロバイダの権限が強くなります。あなたのGoogleアカウントがBANされた時、あなたはGoogleアカウントでサインインできていた全てのサービスにログインできなくなります。

また、アイデンティティープロバイダも常に存在し続ける保証はありません。実際に、TwitterからXへの移行の混乱時、今まで使えていた「Twitterアカウントでログイン」は使えなくなりました。

デジタル空間上でのあなたの人格が消滅、永久凍結される可能性が常にあるということです。

自己主権型アイデンティティの段階

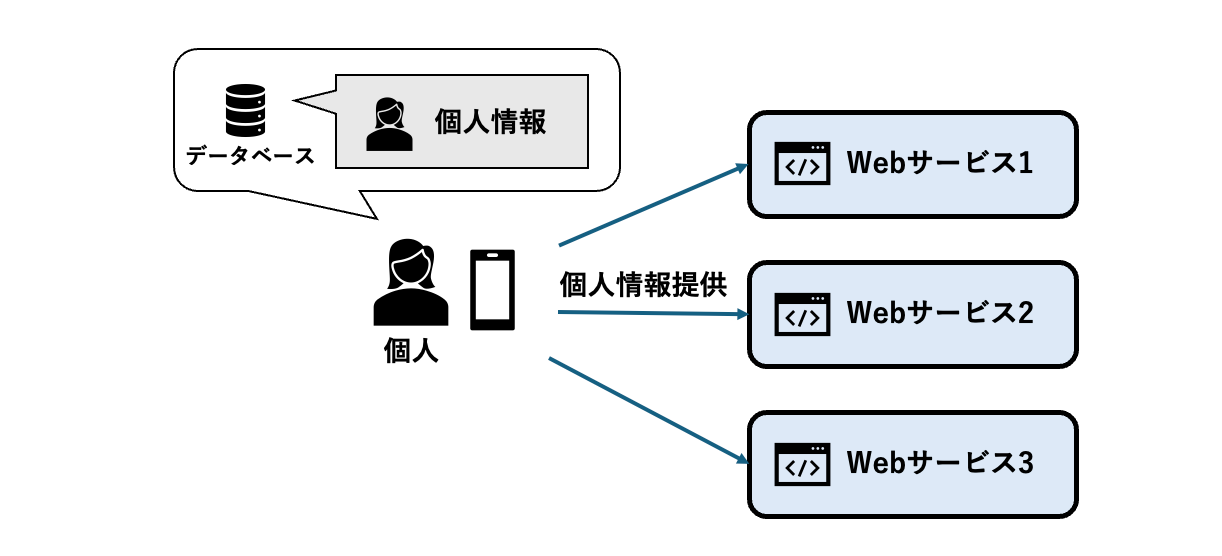

これまでの反省から、ユーザーが自らのアイデンティティの主権者となることを目指したのが自己主権型アイデンティティモデル(SSIモデル)です。

ユーザー自身がアイデンティティの中心となりデータ提供の同意の判断のもと、ユーザーが選んだサービスに対してユーザーが選んだ範囲の個人情報を提示する、といった制御の能力を有します。このようなアイデンティティシステムの実現には、サービス間でのアイデンティティシステムやデータの相互運用性と移行性が重要になります。

あなたは自身の認証に用いる秘密鍵と、自身の個人情報を自分で管理し、必要な時に必要な情報のみを提示が可能です。SSIモデルではサービスがあなたを抹消することはできません。

SSIの実現を目指すsovrinコミュニティでは、権威によってお墨付きを与えられた公的なアイデンティティだけではなく、ピアツーピアなアイデンティティの実現も重視していました。国が発行する出生証明やマイナンバーによってあなたがあなたであると認められるのではなく、あなたのことを信頼する第三者があなたの存在や属性を証明するといったアイデンティティモデルです。

SSIの10の原則

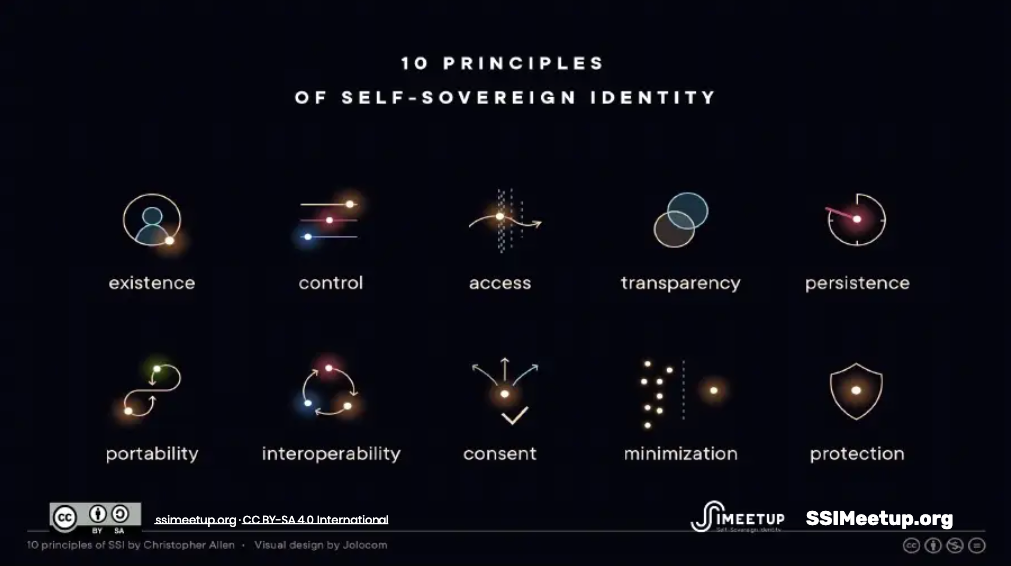

Allen氏は透明性、公平性、そしてコモンズの保護と個人の保護のバランスをとったアイデンティティシステムの構築を目指し、「SSIの10の原則」を提唱しています。

原則のそれぞれの項目を以下に要約します。

- Existence (存在): ユーザーは独立した存在であり、現実に存在する「私」の一部の側面を公開し、アクセス可能にする。

- Control (制御): ユーザーは自身のアイデンティティをいつでも参照、更新、さらには非表示にできるコントロールできなければならない。

- Access (アクセス): ユーザーは自身に関連するデータをいつでも容易に認識し、取得できなければならない。

- Transparency (透明性): ユーザーのデータを管理・運用するシステムとアルゴリズムは透明性が確保され、その動作を検証できる必要がある。

- Persistence (永続性): ユーザーが望む限りユーザーのアイデンティティ情報は存続するべきである。一方で、ユーザーが望むならアイデンティティを処分・削除できるべきである。

- Portability (移行性): アイデンティティに関する情報とサービスは単一の第三者組織によって保持されるべきではなく、移行可能であることに基づき永続性が担保されるべきである。

- Interoperability (相互運用性): アイデンティティは国境を越えてグローバルに利用可能であるべきである。

- Consent (同意): ユーザーは自身のアイデンティティの利用に同意する必要があり、システムはユーザーの同意がある場合のみ利用可能でなければならない。

- Minimization (最小化): データを開示する場合は、当該タスクの達成に必要な最小限のデータのみを開示すべきである。

- Protection (保護): ユーザーの権利は保護されなければならず、他の何よりも個人の自由と権利を優先するべきである。

SSIの実現を支える要素技術

SSIを実現する上で、現在その要素技術として注目されているVerifiable Credenitals、Decentralized Identifiers、選択的開示の3つの技術を解説します。

詳細は別記事に記載するため、本記事ではあくまで概要レベルのみを解説します。

Verifiable Credentials (VC, 検証可能な資格情報)

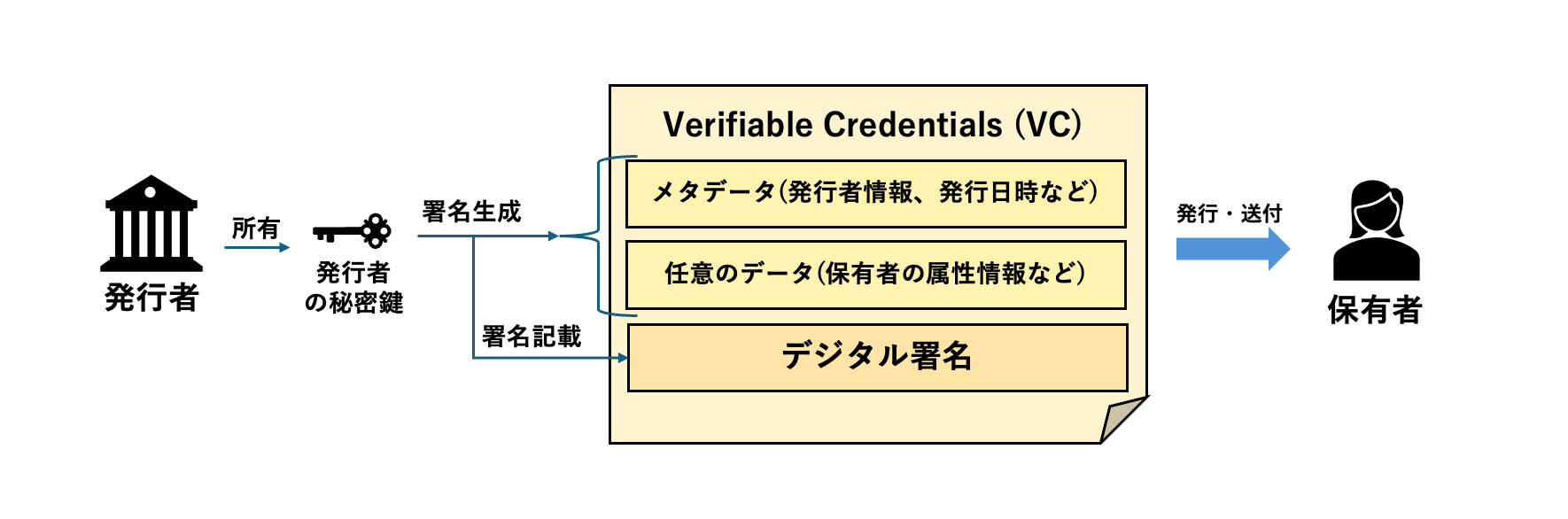

Verifiable Credentials(VC, 検証可能な資格情報)はデジタル署名により改ざん耐性の付与が可能なデータモデルの標準です。

噛み砕いて説明すると、運転免許証や卒業証明書をデジタル化するときに改ざんできないようにデジタル署名をつけた証明書です。証明書が標準化され同じフォーマットになることで、別の発行主体が発行した運転免許証や卒業証明書に相互運用性が生まれ、使える範囲を増やしやすくなります。

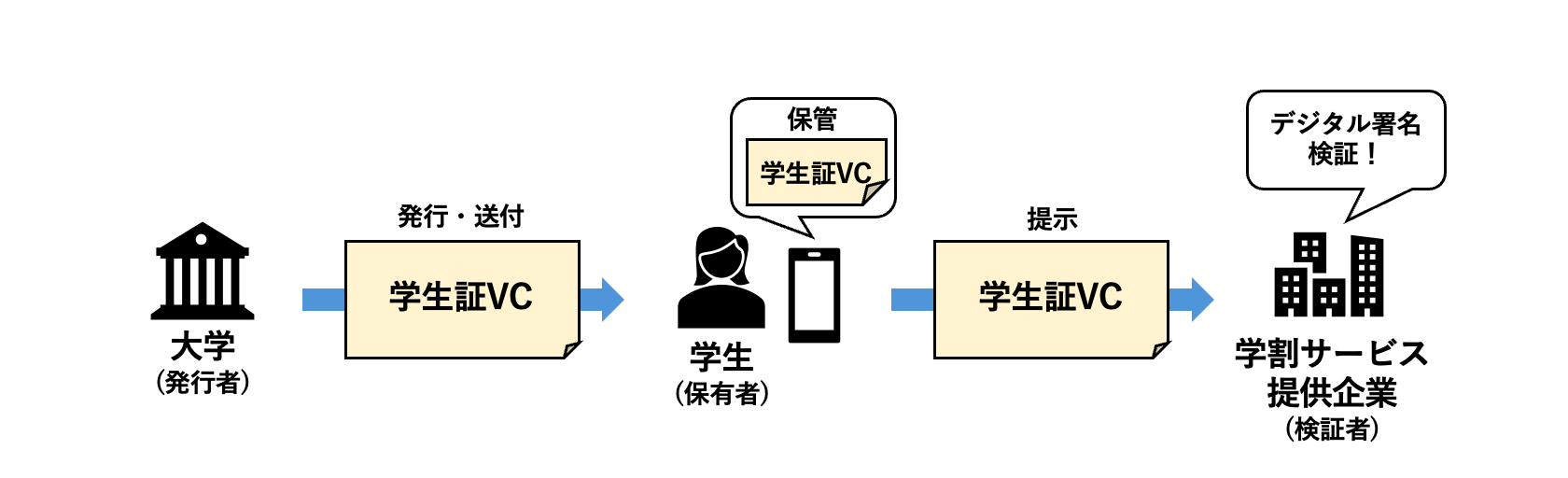

VCはIssuer-Holder-Verifierモデルと呼ばれる発行者、保有者、検証者の3人で役割を分け、それぞれが持つ情報や機能を分離します。

- 発行者: 保有者の能力や所属などの何らかの属性情報を保障するVCを発行します。VCには発行者の識別情報を含めて発行者の鍵でデジタル署名を付与します。

- 保有者: 発行者から受け取ったVCを保管します。VCの提示の際は保有者の識別情報とデジタル署名を追記し、検証者に渡すことでデータの提供を行います。

- 検証者: 保有者から受け取った保有者のデジタル署名付きVCの署名検証を行い、検証に成功することを確認をすることでVC内のデータを利用します。

Decentralized Identifiers (DID, 分散型ID)

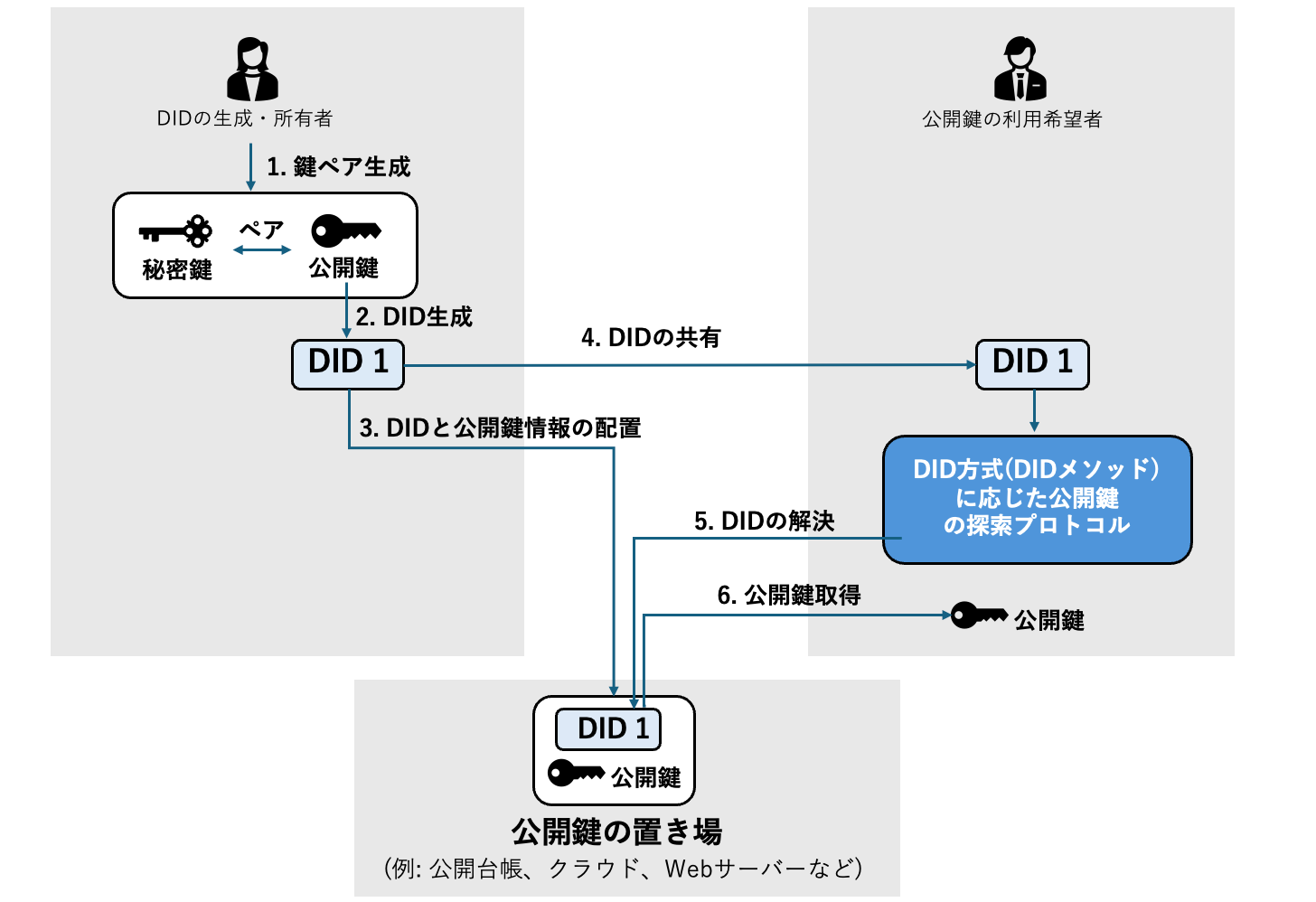

Decentralized Identifier(DID、分散型ID、分散型識別子)は識別子(ID, IDentifier)から公開鍵の取得を可能にする標準です。公開鍵をWebサーバーやブロックチェーン、クラウドなどの任意の場所に設置し、その置き場にたどり着けるように案内となる情報を含む文字列をIDにします。IDを知った人は、その案内の情報をもとに公開鍵を取得できるようになります。

DIDとVCは別の標準ですが、組み合わせることでより便利になります。VCにDIDのIDを書くことで、VCの署名に用いた鍵ペアの公開鍵を取得できるようになりVCの署名検証ができます。

(名前がミスリーディングだという批判が多く、最近はW3CによってControllable Identifiersという名前で統合、改称されつつあるようです)

選択的開示 (Selective Discloser)

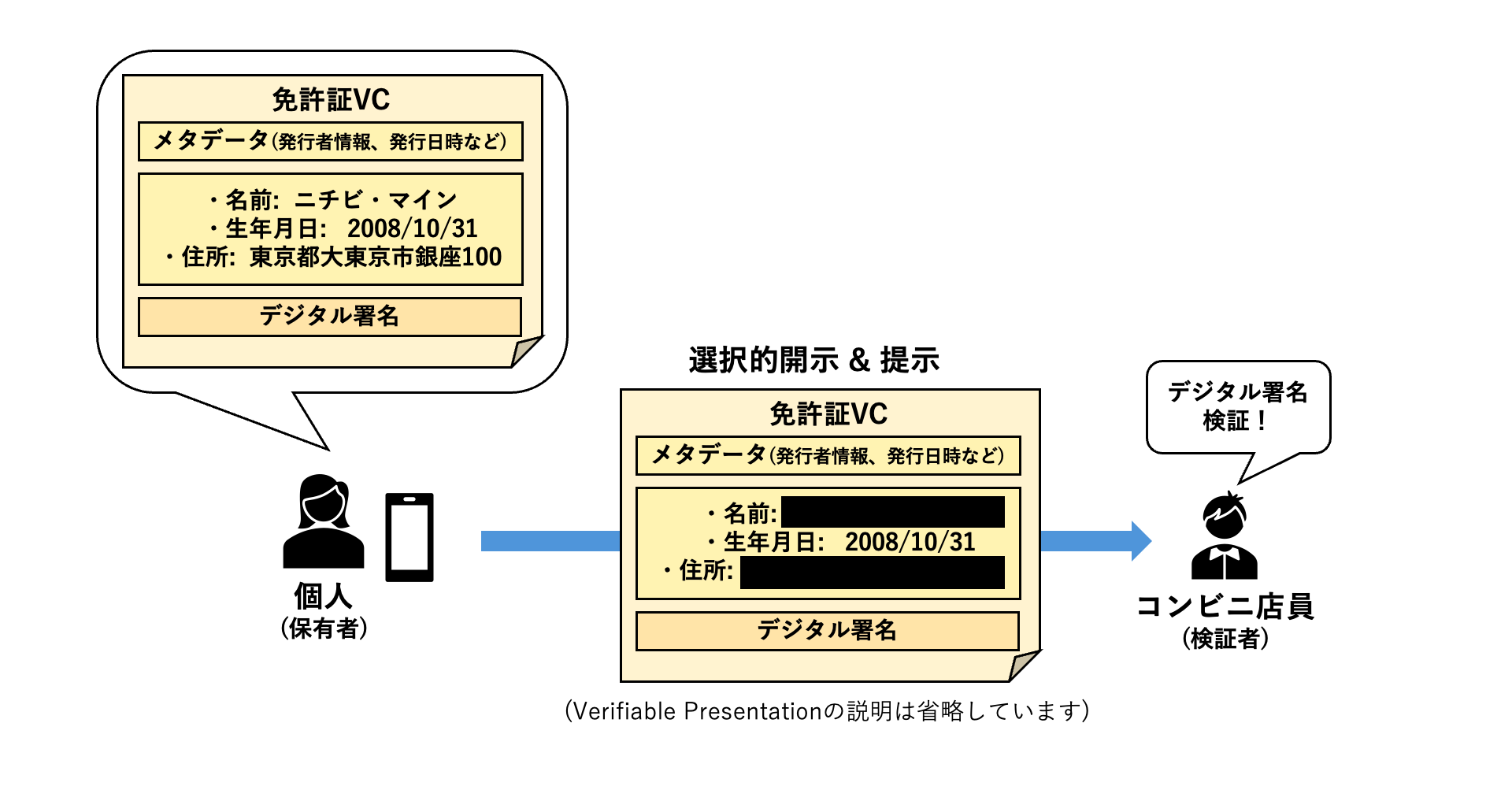

VCに記載する情報に暗号技術を用いて工夫することで、VCに記載された一部の情報のみを他者に提示し、見せたくないデータを秘匿しながらデータが改ざんされていないことを他社に証明することが可能です。

例えばコンビニでの年齢確認時に運転免許証を提示した場合、名前や住所などの年齢確認に必要のない情報まで公開してしまい、プライバシーの観点で懸念があります。

運転免許証が選択的開示に対応したVCであれば、「1. その証明書が免許証であること」「2. 免許証に記載された年齢」「3. その免許証を所有していること」の3つの情報のみをもとに年齢確認が可能になり、目的外の個人情報は守られます。

ビットコインとSSIの関係性

前述した通り、SSIという思想の誕生にはビットコインが影響を与えました。SSIに見られるビットコインの影響を簡単に整理した上で、SSIを実現する上でビットコインの技術が利用されている例を紹介します。

1.公開鍵暗号に基づく検証可能性を利用した所有の証明

ビットコインでは自身が保有する秘密鍵がUTXOの制御能力の証明として利用でき、送金情報の真正性の証明・検証にあたってデジタル署名を用います。SSIにおいてもデジタル署名の提示により自身の属性情報の主張でき、受け取り手の検証可能性が担保されています。ビットコインとSSIの両者が所有の証明として公開鍵暗号やデジタル署名技術を用います。

2.個人情報の最小開示

ビットコインは金融アプリケーションとして必要最小限の情報のみを必要とします。送信相手を識別するためのビットコインアドレスは、取引毎に変更することが推奨されており、透明性が担保されたブロックチェーンに対して個人の特定につながる属性情報は不要です。

3.中央への依存の排除

ビットコインにおいて中央となる特権管理者は存在せず、個人がセルフカストディすることで資産の所有権を守れます。SSIも同様に秘密鍵のセルフカストディにより、同意の意思表示や自身の属性情報の制御の主体となることも可能です。

SSIにおけるビットコイン活用:ブロックチェーンを用いたDID

SSIが注目され始めた当初、DIDの仕組みを実現するためにビットコインブロックチェーンの利用が検討されました。

ビットコインを使ったDIDメソッドにかつてマイクロソフト社が開発を推進していたdid:ionメソッド、マイクロストラテジー社が提案したDIDメソッドとしてdid:btcメソッドという仕様などがあります。詳細な仕様については別記事で書きます。上述したDIDの解説で用いた[図9: DID生成フローの概念図]では公開鍵の置き場と書いている箇所があります。この公開鍵の置き場としてビットコインブロックチェーンなどを用います。

Web5とSSIの関係性

ビットコイン界隈でも一時期話題になったジャック・ドーシーが提唱したWeb5についてすでに知っている方はWeb5とどう違うのかと疑問に思ったかもしれません。

Web5については加藤規新さんが以前にまとめています。

Web5は中央による監視や検閲に対抗し、ユーザー個人が自身で情報を守るための技術要素としてDID,VCを用いるという点においてSSIと非常に近い問題意識と解決アプローチをとっています。SSIはWeb5よりも前に提唱されたものです。

しかし、なぜかはわかりませんがジャック・ドーシーらはSSIを参照せず、あくまで独自に提唱した概念として独自路線のプロジェクトを進めました。

残念ながら現在Web5はプロジェクトが終了しています。

まとめ: SSIの実現のためにビットコインができること

本記事では、SSIの成り立ちとしてビットコイン・ブロックチェーンとの関係性や、アイデンティティシステムの変遷からSSIが生まれた経緯について解説しました。また、SSIの要素技術であるVC, DID, 選択的開示の概要を解説しました。さらにSSIに類似するプロジェクトであるWeb5との関係性について説明をしました。

SSIはデジタル空間上のアイデンティティ管理を考えるきっかけとして注目が集まり、企業や政府が取り組みを進めています。

しかし残念ながらSSIの名を冠した監視社会的な取り組みに歪められ、本来の理念から逸脱した形で用いられつつあります。例えば、東南アジア諸国における政府主導の”SSIプロジェクト”では、国家が運用するブロックチェーンデータベースに学歴・職歴や行政手続き書類などの個人情報のアップロードを強制するなど、SSIの原則が軽視されています。

その流れは日本においても見られ、筆者は危機感を抱いています。

上述したSSIの要素技術もあくまで現状における実現可能な方法でしかなく、真のSSIの実現にはまだまだ及んでいません。一方で自己主権性の実現に成功している稀有なアプリケーションとしてビットコインは多くの示唆に富んでいます。ビットコインがお金の自己主権性という価値観を広げることが、デジタル空間上での自由を作る手助けになると筆者は信じています。

本記事ではSSIという概念の基本と誕生した経緯のみの解説にとどめています。

今後の記事ではSSIに関する最新動向含め、より詳細な技術要素やその応用についても解説します。

参考文献

[1] Alex Preukschat, Drummond Reed(編),『デジタルアイデンティティのすべて(原題:Self-Sovereign Identity)』,オライリー・ジャパン,https://www.oreilly.co.jp/books/9784814400980/

[2] Alex Preukschat, Drummond Reed(編),Self-Sovereign Identity, Manning Publications, https://www.manning.com/books/self-sovereign-identity

[3] 野村総合研究所,『デジタルアイデンティティー ― 経営者が知らないサイバービジネスの核心』, 日経BP, https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/21/283450/

その他の参考文献は文中のリンクに記載しています。